하늘길이 막혔다. 언제 열릴지 모른다. 육지길도 막혔다. 총리는 국내 여행도 취소하라고 압박한다. 문득 문득 그 때가 좋았다는, 그때가 간절히 그리워진다.

유럽 갈 때는 우선 아이슬란드 레이카비크로 간다. 레이카비크에 내리면 유럽에 온 걸 환영한다는 의미로 여권에 도장을 찍어준다.

이 도장이 있으면 셍겐(Schengen Agreement) 조약에 가입한 유럽의 여러 나라를 별도의 입국, 출국 수속없이 여행할 수 있다. 이 조약에 가입되어 있지 않은 나라, 예를 들면 우크라이나를 여행하려면 그 나라 고유의 입국 출국 수속 절차를 거쳐야 한다.

레이카비크 공항 보세구역에서 파리 행 비행기를 기다리는 동안에는 공항 와이파이를 이용해 주로 한국 프로야구를 시청한다. 다른 팀에는 관심 없고 SK 야구 경기를 본다. SK가 이길 때는 유달리 커피 맛이 좋다.

레이카비크 공항버스 이걸 타고 다음 행선지로 이동한다.

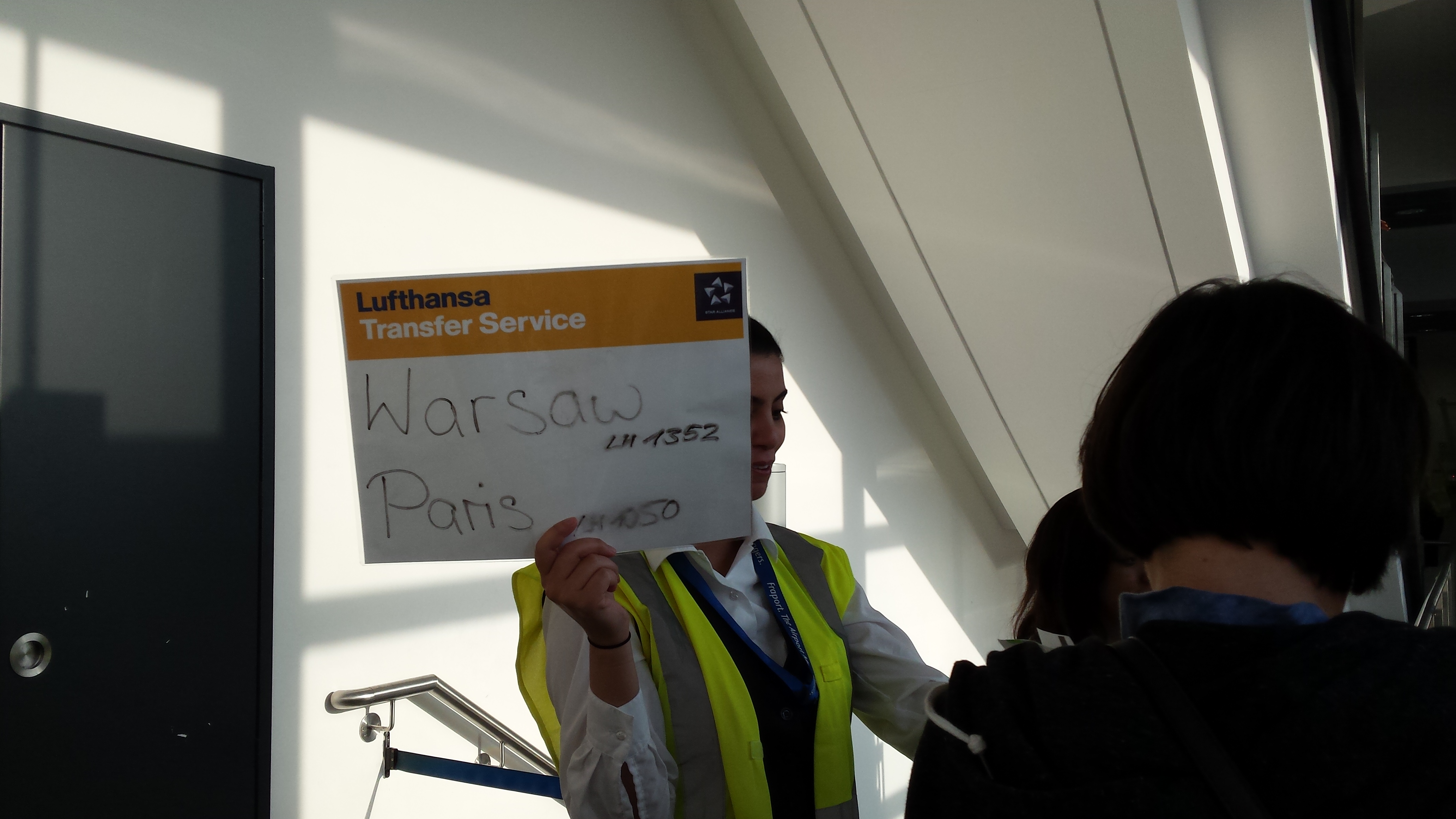

환승 서비스를 이렇게 한다. 아날로그 방식에 익숙한 내게는 이런 촌티나고 덜 세련된 환승 서비스가 더 친근하게 느껴진다.

파리에 도착하면 예약해 놓은 에어비앤비를 찾아가 짐을 풀어놓고 페르 라세(Pere Lachaise) 공동묘지를 찾아가 ‘꼬뮌 전사들의 벽’에 흰 장미 송이 놓아주고 돌아와 쉬면서 맥주 한잔 하면서 여독을 푼다. 그리고 다음 날 아침부터 정해진 계획에 따라 기차, 버스 혹은 저가 항공을 이용해 유럽 방방곡곡을 여행한다.

한 달 일정으로 파리-스트라스부르-잘츠부르크-프라하를 여행할 때 생긴 일이다. 프라하에서 파리까지는 저가항공 표를 샀다. 유럽은 기차요금이 비싸고 버스 요금은 상대적으로 싼데 저가항공을 5개월 전에 예약하니 버스요금 보다도 쌌다. 가격은 싼데 일정변경이나 환불을 안되는 아주 악조건 항공권이다.

꼬뮌 전사들의 벽에 헌화를 하고

스트라스부르 기차역 앞에서 만난 보이/걸 스카우트. 나도 저 나이때 저렇게 다녔다. 인솔 교사 따라서.

스트라스부르는 프랑스 안에 있는 독일이다. 역사적으로 수 없이 프랑스 영토, 독일 영토로 바뀌다 2차대전 후 프랑스 영토가 되었다.

보불전쟁 이후 주눅이 들었던 프랑스 국민의 애국심을 최고로 올려 놓은 알퐁스 도데의 월요 이야기 배경 도시다. 세계에서 가장 호전적이고 살벌한 적의가 가득한 프랑스 국가가 이 도시에서 탄생했다.

사운드 어브 뮤직의 온상 미라벨 정원에서 바라본 잘츠부르크 상징 호헨 잘츠부르크 성. 2차대전 때 히틀러가 오스트리아 협박할 때 잘 써먹었다. "항복 안 하면 전폭기로 성을 파괴하겠다." 울며 겨자 먹기로 항복해야지.

호헨 잘츠부르크 성 마당에는 수백년 된 보리수가 있다. 슈베르트가 이 나무 아래서 영감을 얻고 보리수를 작곡했다는데 이런 선의의 구라는 속아주는 게 좋다. 잘츠부르크는 음악의 도시니까 사운드 오브 뮤직과 모짜르트 가 먹여 살려주는 도시다.

잘츠부르크에서 프라하 오는 길에 체스키 크롬로프 들러 전설처럼 아름다운 옛 도시를 구경한 것은 행운의 보너스였다. 프라하 구 시장 광장에 종교 개혁가 얀 후스의 동상이 있다. 후스는 교황청의 부패를 비판하다 화형 당했다. 교황청에 당한 게 후스 한 사람이 아니지만 말이다.

체코 민주화 성지 바츨라프 광장. 오른쪽 보도와 왼쪽 보도의 보도석이 다르다. 왼쪽은 돌로 만들어진 보도석이고 오른쪽은 시멘트로 보도를 깔았다. 프라하의 봄 당시 바르사바 조약군이 탱크로 인도에 누운 시위대를 깔아버렸다. 그 비극을 잊지 않기 위해서 보도석이 다르다.

일정대로라면 프라하에서 마지막 밤을 보내고 다음 날 아침 프라하 공항에서 비행기 타고 파리 가서 2-3시간 기다렸다 캐나다 오는 비행기 타면 되는 거다.

프라하를 떠나기 이틀 전 저녁에 호텔 주인이 맥주 한잔 하자고 부른다. 방을 나가려는 데 왠지 비행기표를 다시 한번 확인하고 싶은 생각이 들었다. 표 사 놓고 몇 번 확인을 했지만 또 하고 싶은 마음이 들었다.

그래서 나가다 말고 다시 들어와 가방에서 표를 꺼내 보던 나는 거의 기절할 뻔했다. 프라하 공항 출발이 분명히8:00 a.m이었는데 이제 보니 p.m.이다. 눈을 비비고 몇 번을 봐도 끝에 p.m.이다. 그렇다면 5개월 전에 표를 사놓고 여태껏 표 확인하면서 내가 뭘 확인했다는 건가?

‘밑져야 본전’이란 말은 이럴 때 유효하다. 우선 항공사로 전화해서 물어보니 당연히 환불이나 일정변경은 안된다고 확인해준다.

비싸게 구입한 표가 아니니까 포기하고 비행기표를 다시 사려고 물어보니 내가 타야하는 시간대 항공권은 이미 부킹이 끝났고 공항에서 기다리다 ‘no show passenger’ 가 나오면 그걸 타라고 친절하고 자상하게 일러준다. 그 방법은 확률이 떨어지는 도박으로 잘못되면 캐나다 오는데 지장을 초래한다.

입맛이 쓴데 쓴맛이 더한 체코 맥주가 들어가니 입맛이 더욱 썼다.

다음날 일어나자 마자 프라하 중앙역으로 가서 파리 행 기차표를 알아보니 입석이고 좌석이고 만원 사례다. 눈썹을 휘날리며 버스 정거장으로 달려갔다. 파리 행 버스를 주 욱 보니 오늘 저녁에 출발해 내일 아침 파리 갈리에니 버스 터미널에 도착하는 유로라인 버스가 있다.

창구에 가서 내일 아침 파리 도착 시간을 물어보니 아침 8시30분이면 도착한다고 말해준다. 두 말할 필요없이 표를 샀다. “내 팔자에 무슨 비행기냐? 버스도 감지덕지다.”라는 심정으로.

호텔로 돌아가 주인장하고 점심을 같이 먹고 주인장이 몸소 버스 정거장까지 나를 태워주었다. 체코 맥주라도 몇 병 살까 하다 맥주 마시면 취하지도 않으면서 화장실이나 들락날락 해야 하는데 그것도 남들 귀찮게 만들고 폐 끼치는 거다. 그래서 작은 위스키를 샀다.

프라하 플로렌스 버스 터미널, 유로라인이 나를 파리까지 모셔다 주었다.

옆자리는 비었다. 밤이라 경치 볼 일도 없어 소시지 안주삼아 위스키 홀짝 홀짝, 잠이 들었다 깼다를 반복하며 비몽사몽을 헤매다 동틀 무렵에 되니 잠이 완전히 달아났다. 언제 인지 모르게 프랑스 땅에 와 있다.

어느 도시에서 버스가 섰다. 몇 명이 내리고 몇 명이 탄다. 버스 운전사가 프랑스 말과 영어로 쉬어 간다고 알려준다. 버스에서 내리니 몸은 찌뿌둥하고 양치를 안 해 입안이 텁텁했으나 서늘한 새벽 공기에 으스스 몸이 떨리면서도 정신이 상쾌해진다.

커피를 한잔 했으면 이란 생각이 들었으나 곧 포기했다. 에스프레소 체질은 아니고 아메리카 커피(아메리카노가 아니고)는 맥도날드 가야 마실 수 있는데 어느 구석에 맥도날드가 있는 지 알 수가 있나.

버스는 예정된 시간에 맞춰 갈리에니 버스 터미널에 나를 내려주었다. 앞으로도 갈 길이 멀지만 마치 에드먼턴에 다 온 기분이 들었다.

.