You Raise Me Up 을 들으면 넷플릭스 드라마 ‘Grace and Frankie’에서 Frankie 가 개발한 자동기립변기(Auto Rise Up Toilet)가 떠 올라요.

어느 여행산문집 뒷표지에 쓰여진 ‘여행의 이유’ 라는 글을 읽은 적이 있어요.

그 산문집 작가는 여행의 이유를 이렇게 썼더군요.

“풀리지 않는 난제들로부터 도망치고 싶을 때,

소란한 일상으로부터 벗어나 홀로 고요하고 싶을 때,

예기치 못한 마주침과 깨달음이 절실하게 느껴질때,,,"

Stereotype 한 ‘여행의 이유’이긴 하지만 그럴 수 있겠다 싶었어요.

저 작가가 생각하는 여행의 이유가 나와 많이 다르구나 하는 생각도 들었고요.

여행가는 이유는 사람에 따라 다르겠죠.

같은 사람이라도 때와 기분에 따라 그 이유가 달라져요.

나는 풀리지 않은 난제가 있으면 여행갈 맘이 생기지 않아요.

그 난제를 풀든지 남에게 떠 넘기든지 하기 전에는 다른 생각을 하기 어려워요.

나는 소란한 일상하고는 거리가 먼,

고요하고 쓸쓸하게 살고 있는 독거어르신이예요.

집은 언제나 쥐죽은듯이 고요하고, 동네도 항상 고요하고, 일이나 사람들과의 관계도 비교적 고요해요.

'홀로 고요함'을 따로 추구할 필요 거의 느끼지 않아요.

앞에서 소개한 작가의 여행이유와는 정반대로,

고요한 일상으로부터 벗어나 객지의 소란함과 마주하고 싶을 때 여행을 가고 싶어져요.

따라서 나의 여행목적지는 대부분 시끌벅적한 대도시 한복판이예요.

‘예기치못한 마주침’을 기대하기보다,

익숙한 기억들과 재회하고 싶어질 때 여행을 떠날 준비를 해요.

그래서 갔던 곳에 또 가는 경우가 많아요.

동남아 도시들을 선호하는 이유도 그곳에 새로운 만남이 있어서가 아니라

그 도시 골목들에서 가끔 6 ~ 70 년대 서울의 모습을 발견할 수 있기 때문이예요.

얼마 전, 죽음의 문턱을 넘어가 사경을 헤멘 뒤 살아 돌아오니 앞으로 남은 삶이 덤이라는 생각이 들었어요.

특히 수술시간을 전후하여 만 24 시간 동안 쌩으로 굶은 경험은 여행의 이유에 대한 나의 태도를 바꾸어 놓았죠.

다 먹자고 하는 여행이고, 먹고 죽은 귀신은 때깔도 좋다는 말도 있듯이,

펜데믹 이후 여행은 먹방 중심으로 갈 것 같아요.

음식은 얼마나 특색있고 귀하고 비싼가가 중요한 게 아니라,

짜장면 한 그릇이라도 누가 얼마나 신선한 재료(80%)로 어떤 조리비법(20%)으로 만들었는지가 중요하다고 생각해요.

올 가을, 세계에 기적이 일어나 10 월에 떠날 수 있다고 치면,

도쿄 긴자역 근처 '스키야바시 지로' 본점과 서울 장충동에 있는 한식당 '라연' 같은 곳을 일정에 넣을 거예요.

과연 미셜린 입맛취향이 그들이 만드는 타이어만큼이나 reliable 한지 궁금하기도 하고요.

꿔바로우 탕수육에는 바삭과 쫄깃이 공존해요.

이런 점이 일반 탕수육보다 매력적이죠.

일반 탕수육이 짜장면과 주로 어울리는데 반해 꿔바로우는 짜장면과 짬뽕 둘 다 어울리는 듯 해요.

홍제역 근처에 화교가 하는 중식당이 있어요.

가게가 좀 너저분~ 하기는 하지만, 부먹임에도 불구하고 탕수육의 바삭함과 쫄깃함이 오래가는 좋은 중국집이예요.

가게업력이 얼마나 오래되었는지는 모르겠는데, 그 고색창연함으로 미루어 이 동네에 화장터가 있었을때부터 영업을 하지 않았을까 짐작해요.

혼케 다이이치아사히 타카바시 본점 돼지고기 라멘 육수는 느끼하다싶을만큼 묵직하고 깊은 맛이 일품이예요.

반면 흑마늘 라멘은 같은 돼지고기 육수 베이스라도 묵직함보다는 깔끔하고 개운함이 두드러져요.

텐동(튀김덮밥)이 건강한 음식이 아니라는 말이 있는데,

나에게 건강한 음식이란 지금 이 순간에 땡기고 먹고 싶은 음식이예요.

사람들은 대구(대한민국)음식이 맛이 없다고들 해요

내 기억으론 대구에서 먹은 음식 중 실패한 사례가 없어요.

서문시장에서도 동성로에서도 다 괜찮았어요.

내게 대구는 인상이 좋은 도시예요.

이 도시사람들이 대체로 경우가 바르면서도 친절하다는 느낌을 받았어요.

지금은 대구가 보수의 본산처럼 여겨지고 있지만,

해방전후만해도 대구는 한국에서 가장 깨어있는 도시 중 하나였다고 해요.

친해지려 노력해도 잘 되지 않는 경우가 있어요.

사람도 그런 사람이 있지만 음식도 그런 음식이 있어요.

광장시장 빈대떡은 왠지 나와 잘 맞지 않는것 같아요.

기름에 지졌다기보다는 기름에 튀겼다고 하는 게 옳을 것 같은 저 빈대떡이 솔직히 나는 무슨 맛인지 잘 모르겠어요.

랍스터도 마찬가지예요.

랍스터는 비싸기까지해서 굳이 그 맛과 친해지려 노력하지 않아요.

보통은 중국음식점에서 블랙빈 이나 오이스터 소스에 버무려 볶은 랍스터를 먹었는데,

맛은 몰라도 가성비는 저 25 불 짜리 랍스터구이가 가장 괜찮았어요.

퍼보와 버미첼리는 그 맛의 세계화에 성공한 것 같아요.

북미의 명가들과 위엣남 본토 식당들 사이에 퀄러티 차이를 거의 발견하기 어려웠어요.

아마도 내가 어렸을때부터 줄곧 먹어 온 음식이 아니라 그 차이를 구별해낼만큼 내 입맛이 섬세하지 못하기 때문일지도 모르겠어요.

퍼보와는 달리 냉면은 맛의 세계화가 어려운 음식인듯 해요.

을지로 4 가 우래옥 평양식 냉면과 오장동 흥남집 함흥식 냉면은 다른 곳 어디에서도 그 맛을 따라잡지 못해요.

맛의 스펙트럼이 다양해진 것과는 분명히 다르게, 어딘가 3 퍼센트 쯤 모자란 느낌이예요.

함흥냉면의 명가 '흥남집'이 홍대근처 애경백화점에 지점을 냈다고 해서 가 본 적이 있어요.

편육맛도 다르고 심지어 뜨거운 육수맛도 달랐어요.

차가운 편육은 약간 비렸고, 뜨거운 육수는 오장동 본점의 그것보다 쓸데없이 맛이 진했어요.

나는 한국여행 중에만 냉면을 먹을 뿐 한국 밖 어디에서도 냉면은 돈 내고 사 먹지 않아요.

한국에서도 단골로 가는 곳은 딱 두 집 뿐이예요.

주로 체류하는 광화문 호텔에서 도보 5 분 거리에 있는 덕수궁 옆 Limburg 와플집은 가게가 예쁘게 생겼어요.

정확히 말하자면 와플가게가 예쁘다기보다는 건물 2 층에 있는 덕수궁 피자 외벽색깔과 디자인이 눈에 띄어요.

피자는 밤참으로 어울리지 않아 와플을 먹으러 왔다가 할머니국수와 와플을 다 사 먹었어요.

국수는 평범했어요.

와플은 고소하게 잘 구웠지만 크림치즈가 좀 heavy 한 느낌이 들더군요.

Hello. This is Mr. sarnia. I would like a limo, by eighteen hundred!

Mr. driver. I heard you paint houses.

Just stories, sir.

The bellhops at the Caesars Palace, are they good at getting escorts?

I wouldn't know, sir.

What would you know?

About what?

About you know what?

May be I could manage something.

I am talking top of the line, now.

Let me think about this, sir.

오해하지 마세요.

내 이야기 아니고 영화 대사들 합성해 놓은 거니까..

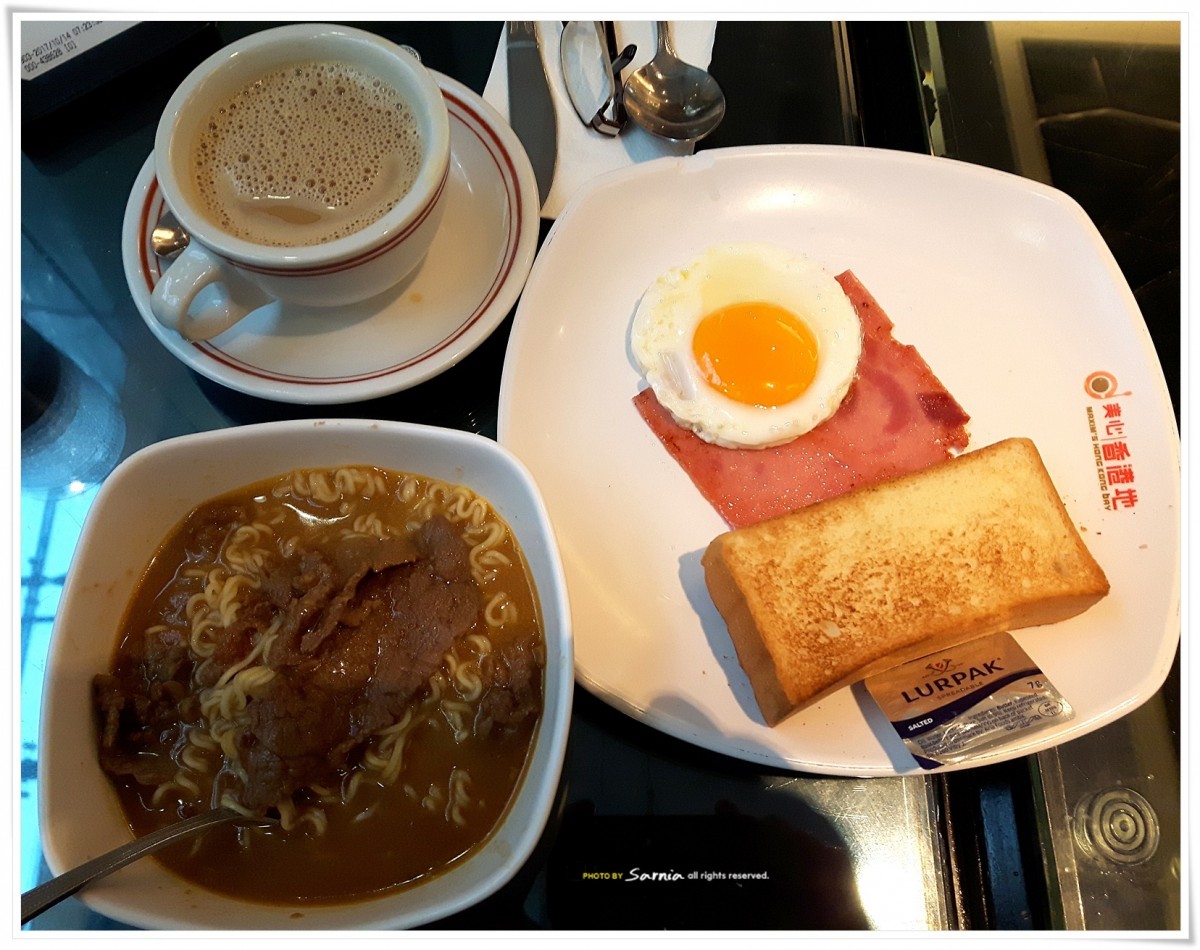

홍콩에 가면 고기육수에 라면을 말아주는 조식집이 많아요.

이 사진은 아니지만, 가장 기억에 남는 라면이 토마토라면이었어요.

토마토라면을 먹어보고나서 가끔 라면을 끓여먹을 기회가 있을때 토마토를 넣어요.

맛있는 토마토라면을 만들려면 무엇보다 토마토가 좋아야해요.

토마토의 새콤한 맛이 라면의 매콤함과 잘 어우러져야해요.

라면은 진라면 매운맛이나 김치라면, 안성탕면이 좋아요.

먼저 스프를 기름에 볶은다음 토마토와 양파를 넣어요.

조금 볶다가 물을 자작하게 넣고 푹 끓을 때 라면을 넣어요.

라면은 안 익었을 때 면만 건져서 그릇에 담아 놓아요.

계란과 대파를 넣고 조금 더 끓여요(계란을 넣은 다음에는 젓지 않아요).

뜨거운 국물을 그릇에 담아놓은 라면사리에 붓고 피시소스를 조금 넣어요.

나는 내 모습을 사진에 거의 담지 않았어요.

인증샷이니 뭐니 찍는 걸 질색팔색했어요.

내가 가장 싫어하는 부탁은 '저 사진 좀 찍어주실래요?' 하는 소리예요.

인증샷이란 옛날 필름사진 찍을 때 필름 아까우니까 생긴 사진문화라는 게 내 생각이었어요.

그래서 내 사진이 별로 없어요.

삶과 죽음 사이의 터널을 통과해서 살아돌아오는 경험을 한 후,

인증샷에 대한 내 편견도 바뀌었어요.

곧 이순(耳順)이라 나에게 남은 시간은 앞으로 길어야 40 년 남짓일텐데,

지나 온 시간보다 순식간에 흘러갈 것이예요.

앞으론 내 모습이 담긴 사진도 자주 찍어 정리를 해 둘 필요가 있다는 생각이 들었어요.

2000 년도 부터 올해까지 20 년 동안 내 모습을 담아 찍은 사진들을 찾아보니 20 여 장 쯤 되는 것 같았어요.

(여권사진같은 거 빼고)

나의 옛날 중년시절부터,

지금은 어르신이 되어 북미 각 도시에 흩어져 사는 가족들을 상대로 마스크 쓰기 계몽운동을 하던 지난 5 월에 이르기까지,,

지난 20 년 간의 사진들을 차례로 모아놓으니 인생의 변화가 한 눈에 보이는 것 같아요.

OPEN THE BORDERS !!

오늘의 전선 이야기

오늘 현재 알버타 주는 전체 인구의 11 퍼센트 가량되는 43 만 명에 대한 테스트를 마쳤어요.

Recovered cases 7,283 명, active cases 520 명, new cases(신규확진자) 69 명, 치명률 1.94 퍼센트

요새는 맥카페, 팀호튼 등에서도 마스크를 4 장 씩 무료로 나눠줘요.

며칠 전 Costco 에 갔더니 마스크 뿐 아니라 레이텍스 장갑까지 제공하더군요.

내 서랍 속 마스크 재고량을 확인해 보니 현재 약 80 장 정도가 남아 있어요.

전쟁이 끝날 낌새조차 보이지 않지만,

지금까지의 사용빈도로 보아 당분간 새로 구할 필요는 없을 것 같아요.