======================================

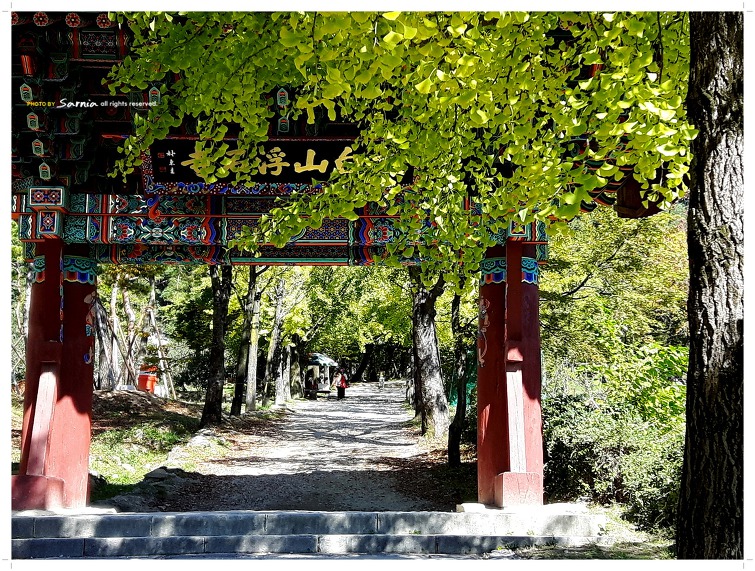

부석사가 경북 영주시에 있어야 하듯이

경복궁은 북악산 자락 아래 그 자리에 그대로 보존되어야 한다.

유적의 원형보존에만 치중하여 미이라로 만들거나 박제화 시키기보다는

유적 자체를 박물관으로 활용하자는 의견을 지지한다.

다른 유적들과는 달리 건축물 유적은 원형이나 재료의 보존보다는

건립정신과 의미를 전달하는데 그 본질적 기능이 있다.

대한민국 대표 유적인 경복궁 전체를 사람이 드나들 수 있는 생활 박물관으로 활용하는 것도 고려해 볼만한 아이디어라는 생각이 든다.

다만 현존하는 건축물 유적의 박물관 전환에 대한 타당성 여부가 확정될 때 까지 국립민속박물관은

원안대로 사대문 안 유적들과 가까운 용산으로 옮겨 국립중앙박물관과 연계운영 하는 것이 옳다고 생각한다.

유적과 박물관의 하드웨어, 또는 소프트웨어를 교체할 수는 있으나 위치를 바꾸는 문제는 신중해야 한다.

세계 어느 나라도 지역균형발전을 이룬다며 유적이나 박물관을 그 유래와 동떨어진 허허벌판으로 옮기지 않는다.

대한민국의 지역균형발전론자들 중에는

지역균형을 땅의 면적당 인구 및 시설의 질량이 비슷비슷해야 하는 것으로 오해하는 사람들이 많은 것 같다.

그들 중 상당수는 도시인구집중현상을 증오하기도 한다.

인구와 자원이 집중된 대도시가 어떻게 정보교류를 극대화하고 문명을 확대재생산했으며,

다양성과 개인의 자유, 인권의식을 확산시켜왔는지 이해가 부족한 촌락공동체주의자들이 많기 때문일 것이다.

국립민속박물관을 세종특별자치시로 옮긴다는 발상을 누가 했는지는 모르겠으나

적어도 그 지역과 다른 이해관계가 없는 사람이라면

순박한 무대뽀 지역균형주의자임이 분명하다.

대한민국 인구 절반인 2 천 5 백 만 명이 거주하는 600 년 역사의 수도문명권에서

인구 30 만 명의 신생도시 세종시로 옮길 수 있는 게 있고 옮길 수 없는 게 있다.

진영논리에 매몰되어

일부 지역이기주의자들이나 엉터리 지역균형론자들의 설득력 떨어지는 논리나 고집에 마음에도 없는 지지를 보내거나 침묵을 지킬 게 아니라,

다른 생각이 존재하고 있음을 분명하게 말할 필요가 있다.

생활박물관 이야기가 나왔으니까 하는 말인데,

서울 중구 저동 백병원 앞을 지나가다가 생활박물관으로 삼기에 안성맟춤인 멋진 교회 건물 하나를 발견했다.

사실 이 교회 안으로 들어섰을 때 무척 기분이 나빠지는 것을 느꼈었다.

출입구 옆에 독불장군처럼 주차하고 있는 저 검은색 렉서스 승용차 때문이었다.

혹시 장애우 스티커가 붙었있나 보았으나, 그런 것도 없는데 왜 저 승용차가 주차장이 아닌 저 장소에 혼자 주차하고 있는 것인지 이해할 수가 없었다.

어쨌든 그건 그렇고,

이 건물은 해방 직후 활동한 극우폭력단체인 서북청년회 (서북청년단이라고 이름이 전해지기도 한)의 산실이 된 곳으로 알려진 바로 그 교회 건물이다.

그런 사실이 있다는 걸 누가 일부러 캐낸 것도 아니고, 지난 2000 년 작고한 이 교회 원로 목사가 스스로 자랑처럼 고백한 말이다.

마침 바로 옆에는 일제강점기부터 인권탄압으로 유명했던 중부경찰서가 찰떡궁합처럼 함께 붙어 있으니,

정부가 해당 교회 교인들의 동의와 중구 구민들의 공청회를 거친 후 건물들과 토지를 매입하여 해방전후사 인권박물관 중 하나로 활용하는 것도 좋은 생각일 것 같다.

옛 서울역 건물은 박물관이 아니라 미술관이 되었다고 한다.

역이었다가 미술관이 된 오르세 미술관을 본 딴 것이라는 비판도 있으나,

본을 땄든 어쨌든 나중에라도 잘 운영되고 관람객들로부터 사랑을 받고 있으면 그걸로 성공이라 말할 수 있지 않을까 한다.

물론 서울역 미술관이 오르세 미술관처럼 성공했는지는 잘 모르겠다.

저 교회 십자가를 보자마자 정신이 혼미해지며 누가 가르쳐주기라도 한 듯 번개처럼 떠오른 내 '느낌'대로라면,

저 교회와 중부경찰서를 한데 묶어 현대사 박물관으로 삼을 때 세계적인 인권박물관으로 반드시 대성공을 거둘 것 같다.

해당 교회 교인들과 경찰청의 결단을 기대한다.

한경직 목사는 자기가 지도하던 교회청년들이 서북청년회를 조직했다고 스스로 이야기 해 놓고도 거기에 대해서는 일절 사과나 회한의 표시를 한 적이 없는 것으로 알고 있습니다. 신사참배를 회개한 것과 비교하면 의외인데, 이 문제를 숨기려고 한 것은 아니고 우익폭력테러를 정당했다고 생각한 것 같습니다. 그러니 그 분이 한국교계에 어떤 영향을 끼쳤든 무슨 상을 받았든 비판과 공격에서 자유로울 수 없는 거지요. 그 분의 인격이라든가 삶의 자세와는 별개의 문제입니다. 해방정국에서의 극우테러는 워낙 잔혹무도하고 반인륜적인 것이어서 공과라는 말로 치환될 수 있는 문제도 아니고요.

공과라는 말하니 박정희가 또 떠오르는군요. 다음다음 주 금요일.. 그러니까 11 월 17 일이 그 사람 탄생 백주년 기념일이네요.

템플턴 상은 상금도 많죠.

The Templeton Prize, valued at £1.1 million (about $1.4 million or €1.3 million), is one of the world's largest annual awards given to an individual and honors a living person who has made an exceptional contribution to affirming life’s spiritual dimension, whether through insight, discovery, or practical works. 미국종교회모임 때 해마다 이 상의 관계자들은 수상자들을 초대하고 강연을 하고 강연 후에는 뒷풀이가 좋죠. 제가 한경직 목사가 템플턴 상을 받았다는 것을 알게 된 것은 이 모임 때였습니다.

한경직 목사에 대해서는 잘 모르지만, 방금 그의 1946-7년 설교문 몇편을 읽었는데, 그 당시의 상황을 고려하면 그의 공부 이력에서 일 수 있듯이 나름 상당한 지식인이었던 것 같고 복음주의 선교자로서 정치와 사회운동에 기독교식의 관심을 컸던 것으로 보이는군요. 그 이유는 본인이 북의 공산주의를 경험했기 때문에 유물론 비판이 중요한 과제였을 것입니다. 1947년의 한 설교제목이 “사상전의 초점(유물론적 사상에 대한 고찰 및 비판)"입니다.

우리는 좋아하는 인물을 이상화하는 경향이 있는데, 한경직 목사의 경우도 국내에서 평가하는 것하고 국외에서 디테일한 정보없이 평가하는 것하고 다를 수 있겠죠. 클립보드님 덕분에 한경직 목사에 대해서 앞으로도 더 관심을 가질 수 있을 것 같습니다. 이런 설교문과 같은 일차자료들은 당시 기독교인들이 무엇에 관심이 있었는지 대략 가늠할 수 있죠.

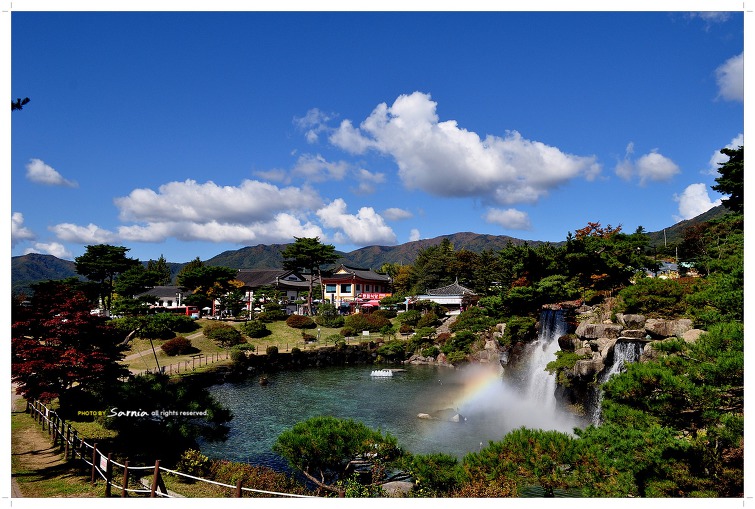

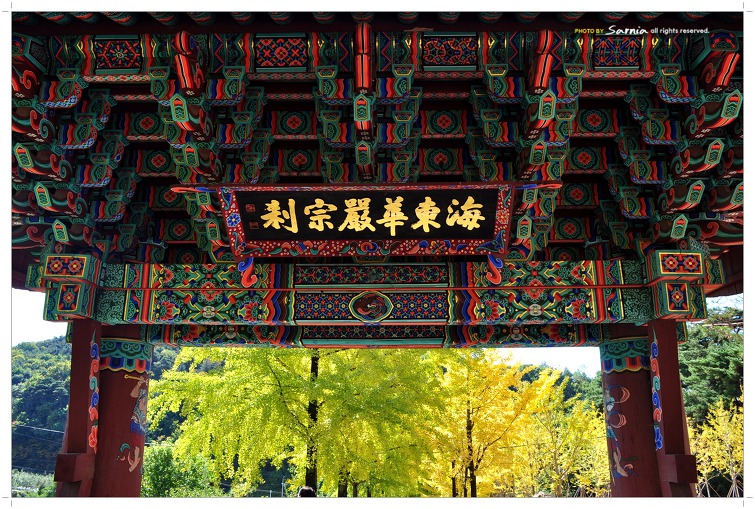

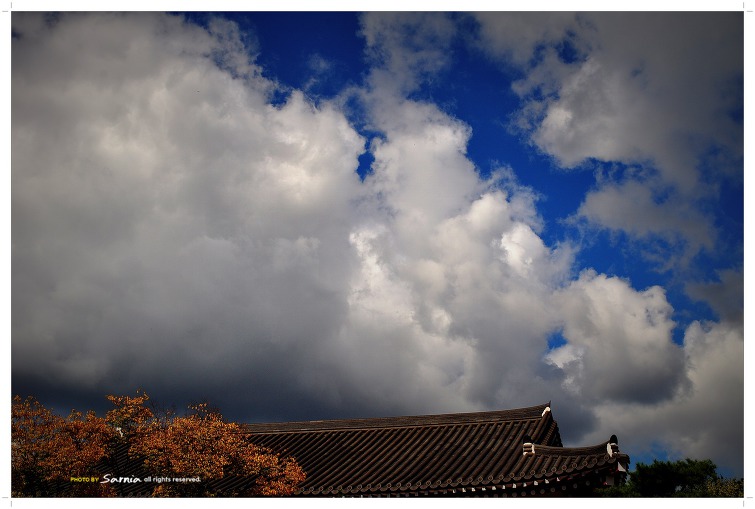

이 글은 세종특별자치시의 존속여부에 대한 토론의 출발로 삼으려다, 사진도 멋지고 하여 그저 잔잔한 여행기 비슷하게 내용을 축소하여 올린 것 입니다. 그러다보니 본문 (국립민속박물관에 대한)이 누구에게 하는 이야기인지 뜬금없어진 감이 있는데, 도종환 문체부 장관과, 그와는 별도로 문재인 정부 내에 포진하고 있는 수도이전론자들을 염두에 두고 작성했다는 것 정도는 알려드려야 할 것 같군요.

저는 볼세비키 혁명도 흥미롭지만, 러시아 정교의 지속성에 관심이 많습니다. 콘스탄티노플이 15세기에 오스만 제국에 함락되었을 때 러시안들은 이제 자기들이 유일한 비잔틴문명의 계승자라고 생각했었습니다. 러시아 황제들도 황제를 뜻하는 라틴어 Caesar(시저)의 대체어인 “짜르”(tsar)라고 자신들을 부르면서 비잔틴 제국의 계승자라가 보았습니다. 실은 현재 슬라브어의 알파벳은 슬라브인들의 사도(Apostles)로 불리는 데살로니카 출신의 시릴(Syril)과 메토디우스(Methodius) 형제가 9세기에 그리이스 알파벳에 기초해서 슬라브 알파벳을 만들어 갓 개종한 슬라브인들을 가르쳤습니다. 결국 동방정교회가 국교인 나라들에서 종교와 민족은 분리될 수 없죠. 이미 그들의 언어 속에 종교가 깊이 스며들어 있으니까요. 우리가 종교를 접근할 때, 종교교리같은데 집중하는데, 실은 종교와 문화는 분리하기 힘들죠. 문화는 이념보다 오래가고 그 이념조차 흡수하는 힘이 있습니다.

참 역사는 아이러니칼 합니다. 만일 콘스탄티노플이 함락안되고 비잔틴 문명이 지속되었다면 현 세계 기독교의 모습은 많이 다를 것입니다. 유럽을 통합한 프랑크 왕국의 샤를마뉴 대제가 자기 이름도 제대로 쓸줄 모르는 일자 무식장이었을 때, 비잔틴의 황제들은 호머의 서사시를 자국 문학처럼 읊었다고 하는데요. 옆으로 좀 샜습니다.

목사, 신부, 스님과 교회, 성당, 사찰은 국가의 법을 준수해야 합니다. 따라서 당연히 국가에 세금을 납부해야 합니다. 그런데 어떤 개신교 목사들은 (강남의 사랑의 교회) 하느님의 법이 국가의 법 위에 있다는 망상에 젖어 있습니다. 하느님의 법이 무엇인지 잘 모르고 있습니다. 마치 우물 안의 개구리처럼 비좁고 캄캄한 우물 안이 세상 전부라고 억지와 착각과 망상 속에서 하늘만 쳐다보고 있습니다.

개신교는 사회를 분열시키고 있습니다. 눈이 떠지고 가슴이 열리는 국민들의 의식수준에 적응하기 못하는

개신교 교회들은 죽어가고 있습니다. 따라서 많은 개신교인들이 다른 종파로 개종하고 있습니다.