올해로 캐나다 이민 21 년 차다.

1990 년 5 월 16 일 저녁 김포공항을 출발해서 같은 날 점심 무렵 밴쿠버 공항에 도착했다.

근데 아무리 생각해 봐도 그 때 무슨 이유로 캐나다 이민 결심을 했는지 잘 기억이 나지 않는다. 오래됐기 때문에 기억이 나지 않는 게 아니라 그 이유라는 게 별로 신통한 게 없었기 때문일 것이다. 분명한 것은 그 때 캐나다에 아주 살러 오지는 않았다는 것이다.

누가 “sarnia 님은 왜 캐나다에 오셨습니까” 하고 물으면 대답할 말이 없다.

다른 분들은

“네 자녀교육 때문에 왔습니다”

라든가

“경쟁 때문에 받는 스트레스가 싫어서 왔습니다”

라든가,

하다못해

“예, 군사독재가 지긋지긋해서 떠났습니다”

등등, 암튼 이런 저런 이유가 있는 모양인데 나는 이렇다 할 이유가 없었다. 그래도 굳이 이유를 찾아보라고 채근한다면,

“네, 비행기 오래 타 보고 싶어서 왔습니다”

아마 이게 가장 근접하는 대답이 될 지도 모르겠다.

누나 초청으로 이민수속절차를 밟긴 했지만 갈 생각도 안 하고 있었다. 대사관에서 5 월 말까지 입국 안 하면 영주권 취소된다는 통보를 받고 에라 몇 달 바람이나 쏘이고 오자고 왔는데 21 년이 흘렀다.

이게 도대체 어떻게 된 거지??

올해로 캐나다 이민 21 년 차다.

1990 년 5 월 16 일 저녁 김포공항을 출발해서 같은 날 점심 무렵 밴쿠버 공항에 도착했다.

근데 아무리 생각해 봐도 그 때 무슨 이유로 캐나다 이민 결심을 했는지 잘 기억이 나지 않는다. 오래됐기 때문에 기억이 나지 않는 게 아니라 그 이유라는 게 별로 신통한 게 없었기 때문일 것이다. 분명한 것은 그 때 캐나다에 아주 살러 오지는 않았다는 것이다.

누가 “sarnia 님은 왜 캐나다에 오셨습니까” 하고 물으면 대답할 말이 없다.

다른 분들은

“네 자녀교육 때문에 왔습니다”

라든가

“경쟁 때문에 받는 스트레스가 싫어서 왔습니다”

라든가,

하다못해

“예, 군사독재가 지긋지긋해서 떠났습니다”

등등, 암튼 이런 저런 이유가 있는 모양인데 나는 이렇다 할 이유가 없었다. 그래도 굳이 이유를 찾아보라고 채근한다면,

“네, 비행기 오래 타 보고 싶어서 왔습니다”

아마 이게 가장 근접하는 대답이 될 지도 모르겠다.

누나 초청으로 이민수속절차를 밟긴 했지만 갈 생각도 안 하고 있었다. 대사관에서 5 월 말까지 입국 안 하면 영주권 취소된다는 통보를 받고 에라 몇 달 바람이나 쏘이고 오자고 왔는데 21 년이 흘렀다.

이게 도대체 어떻게 된 거지??

누나는 지금은 포트무디 (밴쿠버) 살지만 그 때는 리자이나 살았다. 따라서 내가 캐나다에서 가장 먼저 정착한 곳도 리자이나였다. 리자이나라는 곳에서는 딱 9 개월 살다 뛰쳐나왔다.

리자이나는……세계에서 제일 춥고 심심한 도시다. 적어도 내가 경험한 바로는 그렇다. 인터넷이 없던 시절이고, 인구 17 만에 불과한 소도시라 한국 커뮤니티도 없었다. 고국과의 문화적 교류(?)를 할 수 있는 수단이라곤 누나가 소장하고 있던 1985 년 판 ‘사랑과 야망’ 한 질이 전부였다. 한고은 나오는 ‘사랑과 야망’ 이 아니고 차화연 나오는 원조 ‘사람과 야망’ 말 하는 거다.

한국에서는 전혀 거들떠 보지도 않던 드라마를 보기 시작한 게 아마 그때부터였을 거다. 혼자 그레이하운드 타고 알버타 주 캘거리로 떠날 때까지 그 소도시에서 지내는 동안 그 드라마를 보는 것이 유일한 낙이었다.

심심한 곳에 살다가 북적거리는 도시에 들어서면서 “아 사람 사는 곳에 돌아왔구나” 하고 느꼈던 때가 딱 두 번 있었다.

6 년 전쯤 차이나버스를 타고 허드슨 강을 건너 뉴욕 맨하튼에 들어선 순간 그렇게 느꼈고, 20 년 전 리자이나에서 그레이하운드를 타고 가도가도 끝없이 펼쳐지는 밀밭길을 무려 열 한 시간을 달려 캘거리 도심에 들어서면서 그렇게 느꼈다.

기억을 되짚어보면 메모리얼드라이브에서 4th 에비뉴로 들어서는 고가도로를 건너면서 그렇게 느꼈던 것 같다. 마침 퇴근 시간 때여서 차들이 많아 더 그렇게 느꼈는지도 모르겠다.

누나는 지금은 포트무디 (밴쿠버) 살지만 그 때는 리자이나 살았다. 따라서 내가 캐나다에서 가장 먼저 정착한 곳도 리자이나였다. 리자이나라는 곳에서는 딱 9 개월 살다 뛰쳐나왔다.

리자이나는……세계에서 제일 춥고 심심한 도시다. 적어도 내가 경험한 바로는 그렇다. 인터넷이 없던 시절이고, 인구 17 만에 불과한 소도시라 한국 커뮤니티도 없었다. 고국과의 문화적 교류(?)를 할 수 있는 수단이라곤 누나가 소장하고 있던 1985 년 판 ‘사랑과 야망’ 한 질이 전부였다. 한고은 나오는 ‘사랑과 야망’ 이 아니고 차화연 나오는 원조 ‘사람과 야망’ 말 하는 거다.

한국에서는 전혀 거들떠 보지도 않던 드라마를 보기 시작한 게 아마 그때부터였을 거다. 혼자 그레이하운드 타고 알버타 주 캘거리로 떠날 때까지 그 소도시에서 지내는 동안 그 드라마를 보는 것이 유일한 낙이었다.

심심한 곳에 살다가 북적거리는 도시에 들어서면서 “아 사람 사는 곳에 돌아왔구나” 하고 느꼈던 때가 딱 두 번 있었다.

6 년 전쯤 차이나버스를 타고 허드슨 강을 건너 뉴욕 맨하튼에 들어선 순간 그렇게 느꼈고, 20 년 전 리자이나에서 그레이하운드를 타고 가도가도 끝없이 펼쳐지는 밀밭길을 무려 열 한 시간을 달려 캘거리 도심에 들어서면서 그렇게 느꼈다.

기억을 되짚어보면 메모리얼드라이브에서 4th 에비뉴로 들어서는 고가도로를 건너면서 그렇게 느꼈던 것 같다. 마침 퇴근 시간 때여서 차들이 많아 더 그렇게 느꼈는지도 모르겠다.

1991 년 캘거리는……

한인인구: 1500 명, 한인식품점: 두 군데 (아리랑식품, 고향식품), 가장 중요한 교민행사: 매년 5 월 레벨스톡으로 고사리 따러 가기, 교회(역사 순): 한인연합교회, 한인장로교회 한인침례교회, 제일장로교회, 벧엘장로교회, 모두 만날 수 있는 장소: 매주 금요일 캘거리 한글학교, 3.1 절 음악회, 8. 15 교민 체육대회

나는 캘거리에서 9 년 살았다. 햇수로는 에드먼턴에서 더 오래 산 셈이지만 어떤 도시에 대한 매력적인 기억은 캘거리에 집중돼 있다. 밴쿠버도 토론토도 캘거리만큼 매력적인 인상이 많이 남아 있지는 않다. 왜 그럴까?

지극히 주관적인 느낌인지는 모르지만 내게는 캘거리를 매력적인 도시로 느끼게 하는 몇 가지 특별한 아이콘이 있다.

첫째는 글랜모어 공원이다. 글렌모어 공원은 도시 안에서 ‘고립된 자연’을 기분 좋게 경험하게 하는 묘한 매력이 있는 장소다.

둘째는 메모리얼 드라이브다. 캘거리 동쪽, 그러니까 말보로 쪽에서 이 도로를 타고 시내 쪽으로 갈 때 펼쳐지는 다운타운 스카이라인이 내 기억에 뚜렷이 각인된 이 도시에 대한 멋진 첫 인상이었다. 차도와 자전거 길 산책로가 보우강을 따라 자연스럽게 이어지는 모습도 보기 좋다.

셋째는 프린세스 아일랜드 공원이다. 이 공원을 등지고 유클래어 마켓 서쪽에 있는 풍차를 배경으로 한 다운타운의 풍경 역시 기억에 담아둘 만 하다.

넷째는 그 맛이 한결같은 월남국수집이다. 오빠와 여동생이 동업을 하는 곳이었는데, 지금도 항상 카운터를 지키는 그 여동생이 내가 갈 때마다 웃으며 아는 척을 해 준다. 그 때 아가씨였던 그 ‘여동생’은 이제는 40 대 아주머니가 됐다.

근데 내가 캐나다를 안 떠난 이유가 월남국수집이나 프린세스 아일랜드 공원 때문은 아니고…… 자유로움 때문이 아닐까 싶다. 이 자유로움을 처음으로, 그리고 결정적으로 느낀 순간이 있었다.

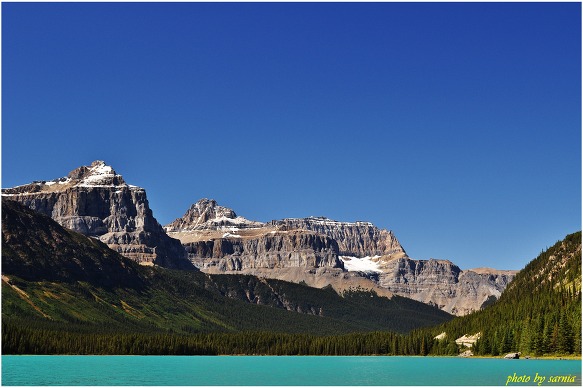

1991 년 5 월 어느 날, 캐나다에서는 처음으로 내가 직접 운전하는 차를 몰고 록키를 향해 1 번 하이웨이를 달려가던 중 Scott Hill 을 넘어서자마자 눈 앞이 확 트이면서 펼쳐지는 광활한 foothill. 그 장쾌한 풍경을 아직도 잊을 수가 없다.

그 순간 뇌리를 스쳤던 단어는 아름다움이나 광활함, 이런 게 아니었다.

'자-유' 바로 이 두 음절의 단어였다.

1991 년 캘거리는……

한인인구: 1500 명, 한인식품점: 두 군데 (아리랑식품, 고향식품), 가장 중요한 교민행사: 매년 5 월 레벨스톡으로 고사리 따러 가기, 교회(역사 순): 한인연합교회, 한인장로교회 한인침례교회, 제일장로교회, 벧엘장로교회, 모두 만날 수 있는 장소: 매주 금요일 캘거리 한글학교, 3.1 절 음악회, 8. 15 교민 체육대회

나는 캘거리에서 9 년 살았다. 햇수로는 에드먼턴에서 더 오래 산 셈이지만 어떤 도시에 대한 매력적인 기억은 캘거리에 집중돼 있다. 밴쿠버도 토론토도 캘거리만큼 매력적인 인상이 많이 남아 있지는 않다. 왜 그럴까?

지극히 주관적인 느낌인지는 모르지만 내게는 캘거리를 매력적인 도시로 느끼게 하는 몇 가지 특별한 아이콘이 있다.

첫째는 글랜모어 공원이다. 글렌모어 공원은 도시 안에서 ‘고립된 자연’을 기분 좋게 경험하게 하는 묘한 매력이 있는 장소다.

둘째는 메모리얼 드라이브다. 캘거리 동쪽, 그러니까 말보로 쪽에서 이 도로를 타고 시내 쪽으로 갈 때 펼쳐지는 다운타운 스카이라인이 내 기억에 뚜렷이 각인된 이 도시에 대한 멋진 첫 인상이었다. 차도와 자전거 길 산책로가 보우강을 따라 자연스럽게 이어지는 모습도 보기 좋다.

셋째는 프린세스 아일랜드 공원이다. 이 공원을 등지고 유클래어 마켓 서쪽에 있는 풍차를 배경으로 한 다운타운의 풍경 역시 기억에 담아둘 만 하다.

넷째는 그 맛이 한결같은 월남국수집이다. 오빠와 여동생이 동업을 하는 곳이었는데, 지금도 항상 카운터를 지키는 그 여동생이 내가 갈 때마다 웃으며 아는 척을 해 준다. 그 때 아가씨였던 그 ‘여동생’은 이제는 40 대 아주머니가 됐다.

근데 내가 캐나다를 안 떠난 이유가 월남국수집이나 프린세스 아일랜드 공원 때문은 아니고…… 자유로움 때문이 아닐까 싶다. 이 자유로움을 처음으로, 그리고 결정적으로 느낀 순간이 있었다.

1991 년 5 월 어느 날, 캐나다에서는 처음으로 내가 직접 운전하는 차를 몰고 록키를 향해 1 번 하이웨이를 달려가던 중 Scott Hill 을 넘어서자마자 눈 앞이 확 트이면서 펼쳐지는 광활한 foothill. 그 장쾌한 풍경을 아직도 잊을 수가 없다.

그 순간 뇌리를 스쳤던 단어는 아름다움이나 광활함, 이런 게 아니었다.

'자-유' 바로 이 두 음절의 단어였다.

며칠 전 이 게시판에 올라온 어떤 분 글을 읽었다. 오래된 이민자들이 새 이민자들에게 정보 같은 걸 잘 주지 않는 이유가 ‘나는 고생해서 얻었는데 너는 공짜로 얻으려고?’ 하는 ‘고참의 질투심리’와 ‘남 잘되는 꼴을 못 보는 ‘놀부심보’ 때문이라는, 뭐 이런 비슷한 이야기였던 것 같다.

나는 사람들이란 본래 착하다고 믿기 때문이어서 그런지는 몰라도 이 이야기를 잘 이해할 수는 없었는데, 겪는 경험이란 사람마다 참 천차만별이라는 생각이 들기는 했다. 우선 재수없이 초장에 나쁜 경험을 하신 그 분께 심심한 위로의 말씀을 드린다.

헌데......

세상에는 좋은 분도 있고 나쁜 분도 있고 이상한 분도 있지만, 사실은 경우에 따라 내가 좋은 분이 되기도 하고 나쁜 분이 되기도 하고 이상한 분이 되기도 하는 게 아닌가 싶다.

한 가지 분명한 것은 자기가 스스로 변하지 않으면 이 세상 역시 절대로 변해주지 않는다는 거다.

내가 나쁜 놈 되면 천사도 나쁜 년 (남자 천사라면 나쁜 새끼) 되어 버리는 거고, 내가 좋은 분 착한 분이 되면 KKK 단원과도 친구가 될 수 있다는 경험을 많이 했다.

며칠 전 이 게시판에 올라온 어떤 분 글을 읽었다. 오래된 이민자들이 새 이민자들에게 정보 같은 걸 잘 주지 않는 이유가 ‘나는 고생해서 얻었는데 너는 공짜로 얻으려고?’ 하는 ‘고참의 질투심리’와 ‘남 잘되는 꼴을 못 보는 ‘놀부심보’ 때문이라는, 뭐 이런 비슷한 이야기였던 것 같다.

나는 사람들이란 본래 착하다고 믿기 때문이어서 그런지는 몰라도 이 이야기를 잘 이해할 수는 없었는데, 겪는 경험이란 사람마다 참 천차만별이라는 생각이 들기는 했다. 우선 재수없이 초장에 나쁜 경험을 하신 그 분께 심심한 위로의 말씀을 드린다.

헌데......

세상에는 좋은 분도 있고 나쁜 분도 있고 이상한 분도 있지만, 사실은 경우에 따라 내가 좋은 분이 되기도 하고 나쁜 분이 되기도 하고 이상한 분이 되기도 하는 게 아닌가 싶다.

한 가지 분명한 것은 자기가 스스로 변하지 않으면 이 세상 역시 절대로 변해주지 않는다는 거다.

내가 나쁜 놈 되면 천사도 나쁜 년 (남자 천사라면 나쁜 새끼) 되어 버리는 거고, 내가 좋은 분 착한 분이 되면 KKK 단원과도 친구가 될 수 있다는 경험을 많이 했다.

뭐, 살다 보면 남 잘 되는 꼴 못 보는 분도 만날 수 있고, 못된 이민 고참 만날 수 있고 사기도 당할 수 있고 인종차별을 받았다는 생각을 할 수도 있지만, 누구나 서로 알고 친해지고 함께 오래 부대끼다 보면 증오할 정도로 나쁜 인간, 그래서 분을 삭이지 못해 게시판에서 털어 놓아야 화가 풀릴 정도로 나쁜 인간은 거의 없더라는 거다. (내 경험으론…… 그런 인간은 아직 단 한 명도 만난 적이 없는 거 같다)

나쁜 경험 너무 오랫동안 마음에 담아두지 마시고, 여기 남의 나라 아니니까 이방인처럼 살지 마시고 쿨하고 재미있고 행복하게 살아가시기를 바란다. 어차피 모든 경험이란 관계를 통해 발생하는 사건이고, 긍정적인 방향이든 부정적인 방향이든 그 관계에 변화를 일으킬 수 있는 주도권의 절반이상은 자기 손에 들어와 있다. 일단은 자기 하기 나름이란 말이지. 진인사대천명이란 말은 그래서 생겨난 거다. (아니라고? 아님 말고)

sarnia 님도 계속 쿨하고 행복하게~~

뭐, 살다 보면 남 잘 되는 꼴 못 보는 분도 만날 수 있고, 못된 이민 고참 만날 수 있고 사기도 당할 수 있고 인종차별을 받았다는 생각을 할 수도 있지만, 누구나 서로 알고 친해지고 함께 오래 부대끼다 보면 증오할 정도로 나쁜 인간, 그래서 분을 삭이지 못해 게시판에서 털어 놓아야 화가 풀릴 정도로 나쁜 인간은 거의 없더라는 거다. (내 경험으론…… 그런 인간은 아직 단 한 명도 만난 적이 없는 거 같다)

나쁜 경험 너무 오랫동안 마음에 담아두지 마시고, 여기 남의 나라 아니니까 이방인처럼 살지 마시고 쿨하고 재미있고 행복하게 살아가시기를 바란다. 어차피 모든 경험이란 관계를 통해 발생하는 사건이고, 긍정적인 방향이든 부정적인 방향이든 그 관계에 변화를 일으킬 수 있는 주도권의 절반이상은 자기 손에 들어와 있다. 일단은 자기 하기 나름이란 말이지. 진인사대천명이란 말은 그래서 생겨난 거다. (아니라고? 아님 말고)

sarnia 님도 계속 쿨하고 행복하게~~

<

<

건 그렇고, 퍼팅그린 위에서 키스 퍼포먼스를 연출하는 동양계 남녀 커플의 모습이 참 보기 좋다^^. 키스를 두 번 했는데 남자와 여자가 홀 컵 안에 공을 집어넣을 때 마다 한번씩 입맞춤을 했다.

절대 부럽지는 않다. 보기가 좋을 뿐이지.

건 그렇고, 퍼팅그린 위에서 키스 퍼포먼스를 연출하는 동양계 남녀 커플의 모습이 참 보기 좋다^^. 키스를 두 번 했는데 남자와 여자가 홀 컵 안에 공을 집어넣을 때 마다 한번씩 입맞춤을 했다.

절대 부럽지는 않다. 보기가 좋을 뿐이지.