유튜브는 펌

-----------

서부캐나다에서 영어 다음으로 많이 사용하는 언어는 불어가 아니라 중국어 입니다.

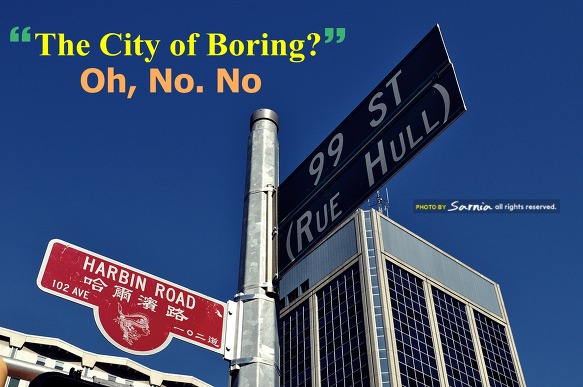

에드먼튼도 마찬가지죠. 거리표지판도 중국어, 뱅킹머신도 중국어, 어디 전화라도 할라치면 중국어 서비스가 2 번으로 쏼라쏼라하고 나옵니다.

에드먼튼의 인구는 메트로폴리탄 전역을 기준으로 약 120 만 명입니다. 작은 도시가 아닙니다. 그런데도 어떨 때는 유령의 도시처럼 텅 빈 느낌이 듭니다.

부활절 기간 이라 그런지 토요일 오후인데도 불구하고 거리가 한산합니다. 난리법석을 피우는 미국과는 달리 캐나다는 대체로 부활절을 조용히 보내는 편 입니다.

대한민국 동포들은 교회를 일요일마다 가는 곳으로 알고 있는 것 같은데, 제가 아는 대부분의 에드먼튼 시민들은 교회란 일 년에 두 번 가는 곳으로 알고 있습니다. 크리스마스 이브와 부활절이 바로 그 날 입니다.

크리스마스 이브에는 연주나 합창을 감상하러 사람들이 옵니다. 부활절 선데이에는 칠면조 요리를 먹으러 교회에 나타납니다.

이틀전에 내린 폭설은 온데간데없이 깨끗하게 사라졌습니다. 지금 기온은 영상 7 도. 한 시간 정도 산책했더니 재킷을 벗고 반팔 셔츠차림으로 돌아다녀야 할 정도로 따뜻하네요.앞으로는 선스크린을 바르고 나와야겠습니다.

에드먼튼 아트갤러리입니다. 에드먼튼 미술관은 시청 (The City Hall) 길 건너편에 자리잡고 있습니다. 미술관 옆에 동물원은 없습니다.

약 6 천 여 점의 미술작품들을 소장하고 있습니다. 파리에 있는 오르세 미술관이 2 백 60 만 점이나 되는 작품을 소장하고 있는 것에 비하면 소박하고 검소한(?) 미술관입니다.

내친김에 파리에 있는 오르세 미술관을 좀 더 검색해 보았습니다. 특이한 것은 오르세 미술관은 대체로 1848 년부터 1914 년 까지의 작품을 전시한다고 소개하고 있습니다. 그러고보니 1848 년은 프랑스 2 월혁명이 있던 해고, 1914 년은 제 1 차 세계대전이 발발한 해 입니다. 미술을 잘 모르는 sarnia 님은 그 사건들과 미술사 사이에 무슨 관계가 있는지 잘 모릅니다.

에드먼튼 미술관은 1924 년부터 있었습니다. 2 년 전, 약 8 천 8 백만 불 (약 1 천 억원)을 들여 디자인을 바꾸고 리노베이션을 하고나서 새로 오픈했다고 합니다.

Winspear Centre 에서 바라본 아트캘러리

Winspear Centre 는 연주회가 열리는 곳입니다.

오래 전 sarnia 님도 공짜티켓이 두 장 생겨 연주회에 가 본 적이 있습니다. 그 티켓을 돈 주고 사려면 150 불을 내야했던 것으로 기억합니다. 지금은 오키스트라 이름도 무슨 곡을 연주했는지도 다 잊었습니다. 두 시간 중 한 시간 반은 졸다 나온 것 같습니다.

에드먼튼 시청은 참 아름답고 감각적인 건물입니다.

여름에는 조명 분수대와 무료 수영장으로, 겨울에는 스게이트장으로 쓰는 시청앞 공간도 볼만하지만 지금은 분수도 스케이트장도 운영을 안하는 애매한 계절입니다.

에드먼튼의 봄은 어떤 면에서는 지루하고 멋없는 계절일 수 있습니다. 그저 혹독한 겨울을 벗어났다는 안도감으로 만족해야 할 지도 모릅니다.

요즘 에드먼튼 시도 그렇고, 알버타주에 비상이 걸렸습니다.

2011 년 부터 2021 년까지 향후10 년 간 알버타주 노동시장은 총 60 만 6 천 명의 노동자를 추가로 요구하고 있답니다, 여기서 노동자란 모든 분야의labour 를 말합니다. 3D업종 비숙련 노동자를 의미하는 게 아니고요.

이 기간 중 1946 년 생부터 1956 년 생까지, 이른바 베이비붐세대가 썰물처럼 노동시장을 빠져나갑니다. 그들이 은퇴하기 때문입니다.

문제는, 이 기간 동안 노동자의 예상 공급 총수는 아무리 쥐어 짜도 49 만 2 천 명을 넘지 못합니다. 11 만 4 천 명이 부족합니다. 나머지 11 만 4 천 명은 다른 주, 다른 나라에서 데려와야 합니다.

현재 알버타와 사스카체완 등 노동력 절대부족이 예상되는 중서부 주들은 연방정부에 강력한 요구를 하고 있습니다. 이민 권한을 주정부에 넘기라는 거지요.

기회가 되면, 대한민국에서 영어소통이 가능한 고급인력이 알버타 주에 많이 들어왔으면 합니다.

각양각색의 인종을 보면서, 또 그들 사이에서 태어난 다문화-다인종 (inter-cultural, inter-racial) 후손들을 보면서 이런 생각이 듭니다.

어떤 사람이 태어난 나라도 중요하지만

그 사람이 삶의 뿌리를 두고 살아가는 나라 역시 그에 못지않게 중요하다는 생각......

저는 이곳을 ‘남의 땅’ 이라고 생각하지 않습니다. 어치피 이 나라는 퍼스트네이션 (원주민)을 제외하면 모두 어딘가에서 이민 온 이민자 또는 그들의 몇 대 안되는 자손들로 구성된 나라입니다.

내 나라 남의 나라란 처음부터 따로 정해진 것이 아니고, 그 나라에서 살고 있는 사람들이 그 나라의 주인이라고 생각이 점점 더 확고해 지고 있습니다.

겨울과 막 작별한 지금,

아직 이 자리는 황량하게 텅 빈 공간으로 남아 있지만, 이제 얼마 안 있으면 이곳에는 여러 나라의 음식을 파는 포장마차와 노점상들이 가득 들어차고, 각종 문화행사, 때로는 전쟁반대-부자감세 반대 집회가 열리는 축제와 소통의 공간으로 변할 것 입니다.

이 간판을 볼 때마다 종로구 효자동에 있는 추억의 ‘보안여관’이 생각납니다.

왜 그 여관이 추억이냐고요? 답변하긴 곤란하지만, 그냥 그런 게 있습니다.

혹시 학교앞에서 사 먹던 설탕묻힌 단빹 도넛이 그리우시면 여기 가면 됩니다.

이 근처에 이슬람 사원이 있다는데, 설마 저 돔 건물은 아닐 것 입니다. 이 지구상에 십자가가 달린 이슬람사원이 있다는 이야기는 들어 본 적이 없으니까요. 똘레랑스의 도시라고 해서 예외는 아니겠지요.

도시 스카이라인은 보시다시피 캘거리보다 소박하고 촌스럽지만, 구석구석 다니다보면 예쁜 면을 무수히 발견할 수 있는 매력적인 도시

에드먼튼의 봄 이야기였습니다.